| 绿原酸药效学研究进展 |

| 发布时间:2013-12-19 信息来源:admin 发布人:admin 点击次数:1810 |

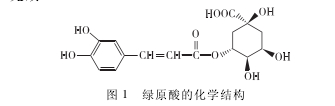

摘 要近年来,对绿原酸的研究较多,研究证明绿原酸具有广泛的药理作用,如抗氧化、抑菌、抗病毒、抗炎、抗肿瘤、保肝作用、抗内毒素等。对绿原酸的深入研究,将有利于在新药研发和临床应用中避开不良反应,增强临床疗 效,为我们开发和利用绿原酸提供重要的理论依据。 绿原酸( chlorogenic acid) ,又名咖啡鞣酸、咖啡单宁酸,化学名 3 - O - 咖啡酰奎尼酸,是由咖啡酸( caffeic acid) 与奎尼酸( quinic acid) 形成的缩酚酸( 图 1) ,是植物体在有氧呼吸过程中经莽草酸途径产生的一种苯丙素类化合物。它广泛存在于高等双子叶植物和蕨类植物中,主要存在于忍冬科忍冬属、菊科蒿属植物中,具有广泛的药理作用。近年来,针对绿原酸的药效学方面的研究较多,许多新的药效作用和机制被发现,这些研究成果为全面开发和利用绿原酸提供了宝贵的资料。 1 抗氧化作用 体外实验表明绿原酸对氧自由基有抑制作用,存在剂量效应关系,且绿原酸的效果优于橙皮苷;绿原酸能显著提高仔猪血浆中谷胱甘肽过氧化物酶( GSH - Px) 、过氧化氢酶( CAT) 活性以及抑制羟自由基能力。绿原酸作为杜仲素中主要活性成分( 含量为7. 44%) ,仅对·OH 和1,1 - 二苯基-2 -苦苯肼自由基( DPPH 自由基) 有清除作用,对 O-2·则 无效。

武雪芬等采用 β - 胡萝卜素漂白法,POV 测定法和过氧化氢氧化法考察了金银花叶提取物的抗氧化作用,结果绿原酸粗提物对油脂的过氧化反应有显著的抑制作用,其氧化还原容量是化学合成抗氧化剂 BHA 的2.0倍。而通过测定芦丁与绿原酸不同浓度组合的抗氧化活性后,发现芦丁与绿原酸组合后比各自单独时具有更好的抗氧化活性,在三种检测体系中二者的最大协同作用( 实验清除率/理论清除率) 分别是 1. 21( DPPH) 、1. 38( O-2·) 、1.12( 脂质过氧化)。 胡宗福等采用化学发光法研究发现,绿原酸对O-2·、·OH 和 H2O23 种活性氧均有清除作用,其清除能力与浓度呈剂量关系。绿原酸溶液浓度较大时,对 3 种活性氧的清除效果均明显而稳定,而浓度较低时,对 O-2·和·OH 的清除效果不理想,甚至产生一定的促氧化作用。在化学模拟条件下绿原酸及其包合物都能够有效的清除 O-2·、·OH 及在高温环境中可抑制猪油过氧化值( POV) 以及酸价( AV) 值的增加,并且超过阳性对照物茶多酚的作用。 2 抑菌作用 以尼泊金乙酯为对照,发现 0. 02% 绿原酸具有0.03% 尼泊金乙酯相同防腐作用,表明绿原酸可以用于制剂防腐,以消除化学防腐剂毒副作用。实验证明绿原酸对金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、停乳链球菌、乳房链球菌、产气荚膜梭菌的最小抑菌浓度( MIC) 分别为 1. 58 g/L、3. 16 g/L、3. 16 g/L、6. 32g / L、1. 58 g / L,最小杀菌浓度( MBC) 分别为 1. 58 g /L、6. 32 g / L、3. 16 g / L、6. 32 g / L、3. 16 g / L。 研究发现绿原酸对革兰氏阴性菌( 大肠杆菌)和革兰氏阳性菌( 金黄色葡萄球菌) 均有抑菌活性,但抗金黄色葡萄球菌的活性比抗大肠杆菌活性更 强。而绿原酸与 LaCl3·6H2O 反应合成的绿原酸合镧( Ⅲ) 配合物对大肠杆菌的抗菌活性比绿原酸明显增强,但对金黄色葡萄球菌的抗菌活性反而比绿原酸弱。同时绿原酸可以抑制铜绿假单胞菌的生物膜形成,并对早期和成熟生物膜具有破坏作用,对于生物膜内 PAE 与头孢他啶有协同杀菌作用,并且强于红霉素组。 3 抗病毒 研究证明绿原酸在浓度为 0. 2、2、20、200 和2 000 μg / mL 对感染流感病毒的 MDCK 细胞中病毒的神经氨酸酶活性有抑制作用,对新城鸡瘟病毒( NDV) 诱生人全血细胞干扰素作用有促进作用。 刘军等以 2 -2 -15 细胞为研究对象,通过细胞毒性实验确定绿原酸对 2 - 2 - 15 细胞最大无毒浓度为 |

绿原酸药效学研究进展

绿原酸药效学研究进展