| 大黄素对2型糖尿病大鼠胃动力的影响及机制研究 |

| 发布时间:2010-11-16 信息来源:admin 发布人:admin 点击次数:3257 |

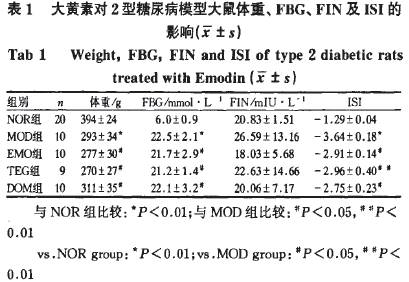

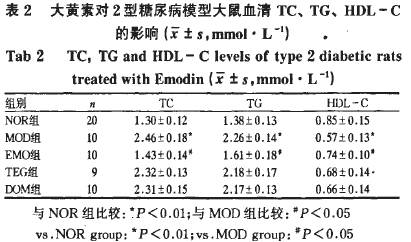

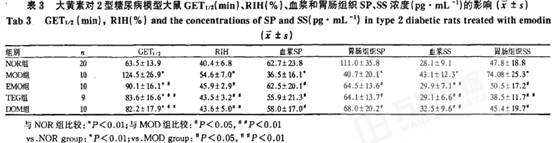

李艳芬1,严祥1,赵丽2陈明3张新华1(1.兰州大学第一医院老年病科,兰州市730000;2.兰州大学第一医院中心实验室,兰州市730000;3.兰州大学第一医院核医学科,兰州市730000) 摘要 目的:研究大黄素对2型糖尿病大鼠胃动力的影响及其机制。方法:以小剂量链脲佐菌素(STZ,30mg·kg-1)加长期高脂高糖饲料喂养复制大鼠2型糖尿病模型。复制成功后分别用大黄素、替加色罗、多潘立酮进行药物干预治疗6周,并设立正常对照组与模型组进行同期比较。实验结束时用单光子发射计算机断层扫描技术(SPECT)测定胃半排空时间(GET1/2)与90 min胃内核素残留率(RIH);常规检测空腹血糖、血清胰岛素、三酰甘油(TG)、总胆固醇(Tc)、高密度脂蛋白一胆固醇(HDL—C);并用放免法检测血浆和胃肠组织P物质(SP)、生长抑素(ss)的含量。结果:模型组大鼠的胃排空较正常对照组显著减慢(P<O.01),而大黄素、替加色罗及多潘立酮组大鼠的胃排空较模型组显著加快(P<0.01或P<0.05)。大黄素、替加色罗及多潘立酮组大鼠的血浆和胃肠组织SP较模型组显著升高,而SS显著降低(P<0.01或P<O.05)。模型、替加色罗及多潘立酮组大鼠血清TG和TC较正常对照组显著升高,而HDL—C显著降低(P<0.01),但大黄素组大鼠TG、TC和HDL—C可以得到纠正(P<0.01)。结论:大黄素可能通过纠正部分胃肠激素的异常表达提高2型糖尿病大鼠的胃动力。 关键词 大黄素;胃动力;2型糖尿病;大鼠;胃肠激素 近年来,中医药治疗糖尿病及其并发症在临床及基础研究方面均取得了较大进展。大黄素(Emodin)作为从掌叶大黄分离的蒽醌衍生物,国内有学者认为其可能具有促进胃肠动力的效应,但对此仍然存在一定的争议。朱金照等Ⅱ给Wistar大鼠分别灌服大黄水提液或蒸馏水观察大鼠胃排空的变化,认为大黄对大鼠胃运动有显著的抑制作用,其机制可能与胃窦肌间神经丛P物质(Substance P,SP)的分布减少及血管活性肠肽(VIP)的分布增加有关。杨禄红等⋯在探讨大黄素和黄连素对糖尿病大鼠模型胃肠动力的影响时,认为大黄素具有促进胃肠动力的作用。本实验将大黄素、替加色罗和多潘立酮分别应用于2型糖尿病大鼠模型,测定动物血浆和胃肠组织匀浆中SP和生长抑素(Somatostatin,ss)2种胃肠激素的含量,旨在探讨大黄素对糖尿病大鼠胃肠动力的影响及其机制。1 材料 1.1 仪器 稳步倍加型血糖仪(美国强生公司);LX一20型全自动生化分析仪(美国Beckman—coulter公司);单光子发射型计算机断层显像仪(SPECT,以色列Elscint Helix公司)。 1.2 试药 链脲佐菌素(STZ,美国Sigma公司);SP、SS及血清胰岛素(FIN)放射免疫检测试剂盒(北京华英生物技术公司);大黄素(西安冠宇生物技术有限公司,纯度≥98%);替加色罗(北京诺华制药有限公司);多潘立酮(西安杨森制药有限公司)。基础饲料购白兰州大学实验动物中心;高脂高糖饲料由66.5%基础饲料、10%猪油、20%蔗糖、2.5%胆固醇、1%胆酸钠混合加工制作而成。 1.3 动物 SPF级Wistar大鼠70只,舍,体重200~2409,购自甘肃省中医学院实验动物中心(动物合格证号:甘SCXK2004—007)。 2 方法 2.1 动物模型制备与分组 所有大鼠适应性饲喂基础饲料2周后,随机分为正常对照组(NOR,20只)和糖尿病模型组(MODo,50只)。NOR组继续饲喂基础饲料,ip无菌柠檬酸缓冲液(o.1 mol·L-1),每只1mL。MODo组饲喂高脂高糖饲料6周,以诱导出胰岛素抵抗(胰岛素敏感指数(ISI)≤正常动物均值[3]),然后ip STZ30mg·kg-1与0.0mol·L-1无菌柠檬酸缓冲液(pH4.3)新鲜配制成1%的溶液;给药72 h及1周后测定空腹血糖(FBG),持续高于16.7 mmol·L 1为复制模型成功。凡血糖不达标者,3 d后补注STZ(以10-20mg·kg-1剂量ip)。复制模型成功的大鼠继续以高脂高糖饲料喂养10周后随机分为4组(n=10),即糖尿病模型(MOD)、大黄素(EMO)、替加色罗(TEG)、多潘立酮(DoM)组。NOR和MOD组以双蒸水ig 0.5mL·100 -1·d-1;EMO组以大黄素用0.5%羧甲基纤维素钠配制成8 mg·mL。1的混悬液ig 40 mg·kg-1·d‘-1(临用前避光新鲜配制);TEG组以替加色罗按5 mg·kg-1·d-1双蒸水溶解后ig;DOM组以多潘立酮按3.15mg·kg-1·d-1用双蒸水洛解后ig。ig时间为每日上午9:00--9:30,共连续6周。实验过程中动物自由进食、饮水,不予降糖药物控制血糖。 2.2 胃排空功能测定 所有动物在最后二次饲喂或给药后禁食12 h,采用核素标记半固体试餐SPECT显像技术测定胃半排空时间(GETv z)与90 min胃内核素残留率(Retention rate,RIH)。半固体试餐为放射性药物蛔mTc—DTPA标记的面粉糊剂,体积为1 mE(由1 mL双蒸水与0.5 g标准粉配制而成[4]);放射性药物活度为18.5 MBq(0.5 mCi)。大鼠ig后即刻取仰卧位固定于自制固定架上,同时将低能通用型准直器的探头视野中心置于大鼠腹部(窗宽20,矩阵128×128,放大倍数3.0),以全胃作为感兴趣区(ROI),即刻采集其放射性记数并显像。将该计数作为初始计数,前30 min间隔5 min采集1次,后60 min间隔15 min采集1次,每帧采集时间为30 sec,共计11帧,整个采集时间90 min。手工勾画全胃RoI,得出GETl/2和90 min RIH。 2.3 血脂、血清胰岛素及胃肠激素的测定 完成放射性核素显像胃排空测定后以乙醚麻醉动物,腹主.动脉取血4 mL,分离血清,以全自动生化分析仪检测FBG、血清总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)和高密度脂蛋白(HDL—C);以放免法测血清胰岛素(FIN)。腹主动脉取血3 mL,注入加有10%EDTA—Na260uL和抑肽酶60uL(含1 500 KIU)的一次性试管内,1 500 r·min。1低温离心15 min,取血浆贮存于-80℃冰箱,待测SP和SS含量。剪取大鼠胃幽门至屈氏韧带之问组织0.3 g,称质量后立即投入煮沸的生理盐水1.5mL中继续煮沸3min,冷却后再加1 mol·L1冰醋酸1.5mL,于4℃制成匀浆,静置2h后加入1mol·L-1Na0H1.5mL中和,3000 r·rain。1低温离心30min,取上清贮存于-80℃冰箱待测,用放免法同批测定血浆和组织中的SP和SS含量。 2.4 统计学方法 所有数据采用SPSSll。5统计软件处理。正态分布的计量资料描述用互±s表示。多组间均数比较采用单因素方差分析;各实验组与对照组、各实验组与模型组比较采用Dunnett t检验;计量数据间的相关关系采用Pearson积差相关分析,P<0.05为差异有统计学意义。 3 结果 3.1 大黄素对2型糖尿病模型大鼠体重、FBG、FIN及ISI的影响各组动物间体重(F=25.81,P=0.000)、FBG(F=95.989,P=0.ooo)、ISI(ISI=一Ln【1/(FBG x FIN)】,F=6.577,P=0.022)差异均具有统计学意义;而FIN水平间差异无统计学意义(F=0.568,P=0.694)。大黄素对2型糖尿病模型大鼠体重、FBG、FIN及ISI的影响见表1。 3.2 大黄素对2型糖尿病模型大鼠血清TC、TG、HDL—C的影响各组动物间TC(F=143.404,P=0.ooo)、TG(F=69.541,P=o.ooo)、HDL—C(F=5.713,P=0.001)的差异均具有统计学意义。大黄素对2型糖尿病模型大鼠血清TC、TG、HDL—C的影响见表2。 3.3 大黄素对2型糖尿病模型大鼠GET1/2、RIH、血浆和胃肠组织SP、SS浓度的影响各组动物间GET。小RIH差异有统计学意义(分别为F=14.007,P=0.000;F=10.579,

P=0.ooo)。各组动物间血浆和胃肠组织SP、SS差异有统计学意义(分别为F=3.656,P=0.012;F=13.204,P=0.000;F=4.452,P=0.004;F=5.026,P=0.002)。大黄素对2型糖尿病模型大鼠GET,,2、RIH、血浆和胃肠组织SP、SS浓度的影响见表3。 3.4 血浆和胃肠组织中SP、SS浓度与GETl/2的相关性

血浆SP浓度与GETl,z无相关性(P>0.05);胃肠组织SP浓度与GETl/2呈显著负相关(r=-0.558,P=0.ooo);血浆与胃肠组织SS浓度与GETt,:呈显著正相关(分别为r=0.396,P=0.004;r=0.554,P=0.ooo)。 4 讨论 糖尿病胃轻瘫(Diabetic gastroparesia,DGP)是指由于胃肠运动功能障碍所致胃排空延迟,是糖尿病常见的一种慢性并发症。研究表明,在大约30%~50%的1型或2型糖尿病患者中固体食物和(或)营养性液体食物的胃排空时间显著延迟[5]。目前。对DGP的治疗主要集中于多潘立酮、西沙必利、莫沙比利、红霉素等促胃动力药的应用,但疗效并不满意。替加色罗作为高选择性的5一HT.受体部分激动药,能特异性地作用于胃肠道的5一HT.受体,属新型促胃动力药物。多潘立酮是外周多巴胺受体拮抗药,能增强胃蠕动,促进胃排空,对治疗DGP的疗效已得到肯定[6].故本实验模拟人类2型糖尿病的发病过程,在长期高脂高糖饲料喂养诱导出胰岛素抵抗后(ISI较正常对照组显著下降,提示胰岛素敏感性降低),给予小剂量链脲佐菌素影响胰岛素释放,成功复制2型糖尿病大鼠模型[7],并以替加色罗与多潘立酮作为对照,研究大黄素对其胃动力的影响。 研究发现,大黄素对豚鼠离体肠管的作用与剂量相关:<29.6/zmol·L。1时收缩作用随剂量增加而增强,>29.6/zmol·L一1时收缩作用渐弱至停止,表明大黄素对豚鼠离体肠管具有双向调节作用[8]。Zhang HL等[9]研究发现,大黄素对胃肌球蛋白的活动可产生剂量依赖性的促进作用。故本实验根据相关文献报道。对糖尿病模型大鼠给予较小剂量大黄素进行干预治疗,结果证实大黄素具有促进胃动力效应。 在临床研究中,核素显像法能准确地进行胃内放射性计数,可观察餐后胃的形态及食物在胃内的分布情况,是测定胃排空的“金标准”。本实验结果表明,大黄素、替加色罗与多潘立酮均可显著加速2型糖尿病大鼠的胃排空,且3组间的治疗效果差异无统计学意义(P>0.05);但与正常对照组比较,仍有显著延长,表明糖尿病引起的胃排空障碍可能是多种因素综合作用的结果,如神经及内在神经病变、血糖浓度的变化、胃肠道激素分泌的改变、胃肠壁内神经病变、幽门螺杆菌(HP)感染等[10,11]。因此,单纯依赖促胃动力药的治疗效果可能是不够的。大黄素还能显著降低2型糖尿病大鼠血清TG、TC水平,提高HDL—C水平(P<0.01),其机制可能与促进胃肠道运动、阻止或减少脂类在肠道的吸收有关。SP是胃肠平滑肌的兴奋性递质,可直接作用于胃和幽门平滑肌,使其收缩,促进胃肠运动。SS是对胃肠运动有广泛抑制作用的脑肠肽,可使十二指肠收缩增强、幽门收缩、胃排空减慢[12]。本研究发现,糖尿病大鼠血浆和胃肠组织SP均低于正常对照组,而血浆和胃肠组织SS均高于正常对照组,这与国内、外报道相一致[13]。同时发现,胃肠组织SP与GET,,。呈显著负相关,血浆和胃肠组织SS与GET-n呈显著正相关。大黄素、替加色罗和多潘立酮均能显著提高糖尿病大鼠血浆和胃肠组织的SP水平,降低血浆和胃肠组织的SS水平,这种调节胃肠激素分泌紊乱的作用可能是其改善糖尿病大鼠胃排空功能障碍的机制之一,为大黄素在治疗DGP方面展示了良好的应用前景。 参考文献 【1】朱金照,冷恩仁,陈东风,等.大黄对大鼠胃排空运动的影响及其机制【J】.福州总医院学报,2001,8(3):156. 【2】杨禄红,陆付耳,董慧,等.大黄素和黄连素对2型糖尿病大鼠胃肠动力的影响【J】.世界华人消化杂志,2005,13(5):608. 【3】李光伟,潘孝仁,Stephen Lollioja,等.检测人群胰岛素敏感性的一项新指数【J】.中华内科杂志,1993,32(10):656., 【4】刘世雄,严祥,宋少莉,等.急性心肌梗死大鼠胃排空的变化【J】.中华老年医学杂志,2006,25(3):209. 【5】Horowitz M,Maddox AF,Wishart JM,et a1.Relationships between esophageal transit and solid and liquid gastric emptying in diabetes mellitus【J】.Eur J Nucl Med,1991,18(4):229. 【6】Patterson D,Abell T,Rothstein R,et a1.A double—blind multicenter comparison of domperidone and rectoclopramide in the treatment on diabetic patients with symptoms of gastroparesis[J】.Am J Gastroenterol,1999,94(5):1 230. 【7】 Talpur N,Echard B,Ingrain C,et a1.Effects of a novelformulation of essential oils on glucose‘‘insulin metabolism in diabetic and hypertensive rats:a pilot study[J】.DiabetesObesMetab,2005,7(2):193. 【8】靳珠华,马德录,林秀珍,等.大黄素对豚鼠离体肠管作用的影响[J】.中国中西医结合杂志,1994,14(7):429. 【9】Zhang HL,Tang ZY,Yang jx,et a1.Bi—directional re—gulation of emodin and quercetin on smooth muscle 产品链接: 杜仲提取物 绿原酸 金银花提取物 苦杏仁苷 枇杷叶提取物-熊果酸 大花紫薇提取物-科罗索酸 上禾生物 专注植提 精于高纯 基于您对天然产物需求持续创新 |

大黄素对2型糖尿病大鼠胃动力的影响及机制研究

大黄素对2型糖尿病大鼠胃动力的影响及机制研究